三字经小故事,传承千年的智慧与美德

亲爱的读者们,你是否曾在某个悠闲的午后,翻开一本泛黄的书页,被那些古老而生动的故事所吸引?今天,就让我带你走进《三字经》的世界,一起探索那些流传千古的小故事吧!

一、《孟母三迁》——择邻而居,成就大儒

还记得那个关于孟子的故事吗?孟子小时候,他的家附近有一片墓地,每天都会有送葬的人家在那里吹吹打打。孟子好奇地跟着小伙伴们模仿起丧事,跪拜、哭叫,学得有模有样。孟母看在眼里,急在心上,她觉得这样的环境不适合孩子成长。

于是,孟母决定搬家。他们搬到了市集旁边,孟子又跟着邻居家的孩子学起了做生意,鞠躬欢迎客人,讨价还价。孟母还是不满意,她又带着孟子搬到了学校附近。在这里,孟子开始喜欢读书,变得守秩序、懂礼貌。孟母终于满意地说:“这才是孩子适合居住的地方!”

这个故事告诉我们,环境对一个人的成长有着重要的影响。孟母三次搬家,都是为了给孩子一个更好的成长环境,这种用心良苦,值得我们学习。

二、《黄香温席》——孝顺父母,传为佳话

在汉朝,有一个叫黄香的孩子,他九岁的时候就非常懂事。夏天,他给父母搭蚊帐,让枕头和席子清凉爽快,把蚊子赶走,让父母睡个好觉;冬天,他就先钻进被窝里,把被子暖热,让父母睡得温暖。黄香的故事传到了京城,京城人都说:“天下无双,江夏黄香。”

这个故事告诉我们,孝顺是中华民族的传统美德。黄香虽然年纪小,但他却用实际行动诠释了什么是孝顺。他的故事流传至今,成为了一个永恒的佳话。

三、《囊萤映雪》——勤学苦读,终成大器

晋代有两个孩子,一个叫车胤,一个叫孙康。车胤家里很穷,没钱买灯油,晚上想读书,就抓一把萤火虫装在白布袋子里面,靠着微弱的灯光读书;孙康则在冬天的夜里,利用雪映出的光亮看书。这两个人都是历史上有名的好学之人。

这个故事告诉我们,勤学苦读是成功的关键。车胤和孙康虽然家境贫寒,但他们却凭借着自己的努力,最终成为了有学问的人。

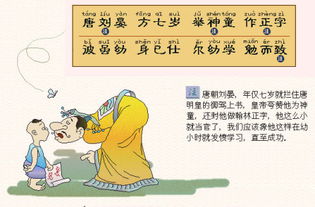

四、《孟母断机》——教育子女,严而有爱

孟母姓仉氏,是孟子之母。孟子小时候,家里很穷,全靠母亲纺线织布生活。有一天,孟子偷懒不学习,孟母就当着他的面划断了正在织的一匹布,说:“学到一半就停下,和这块织了一半就断开的布有什么区别,还有什么用!”孟子听后,再也不偷懒了。

这个故事告诉我们,教育子女要严而有爱。孟母虽然严厉,但她对孟子的爱却是深沉的。她用这种方式教育孟子,让孟子明白了学习的重要性。

五、《孔融让梨》——尊老爱幼,传承美德

孔融是东汉末年人,他四岁时,一次有人送来一筐梨,他和几个哥哥自己挑,孔融挑了最小的一个。有人问他为什么挑最小的,孔融说:“我是哥哥,应该让着弟弟。”这个故事告诉我们,尊老爱幼是中华民族的传统美德。

这些《三字经》中的小故事,不仅让我们了解了古代的智慧,更让我们明白了做人的道理。让我们一起传承这些美德,让它们在新时代焕发出新的光彩吧!

本站严格遵守《信息网络传播权保护条例》,仅分享已标注来源的公开事实信息,不复制原创内容。若权利人认为内容侵权,请于30日内联系,我们将立即核实并删除。网站邮箱;yuzhibolangzi@gmail.com 通知邮箱谢谢!